— — — — — DE — — — — —

EINFÜHRUNG | TERMINOLOGIE | PRAXIS | RECHT (LU) | LITERATUR | FILME

EINFÜHRUNG

Intergeschlechtlichkeit (fr. Intersexuation) …

Der Begriff bezeichnet biologische Besonderheiten bei der Geschlechtsentwicklung, wobei intergeschlechtliche Körper sowohl weibliche als auch männliche Merkmale tragen können und somit Ähnlichkeiten mit dem weiblichen und dem männlichen Geschlecht aufweisen. Grund dafür können genetische Variationen auf den Geschlechts- oder auf anderen Chromosomen sein. Folgen dieser Variationen können Besonderheiten in der Anatomie der Geschlechtsorgane, im Mengenverhältnis der Geschlechtshormone oder in der Ausprägung der Keimdrüsen sein. Dies kann sowohl primäre wie auch sekundäre Geschlechtsmerkmale betreffen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Lebens sichtbar werden. Die Geschlechtsmerkmale des Körpers müssen nicht notwendigerweise vollständig ausgebildet sein. Es reicht, wenn von beiden Geschlechtern ansatzweise Ausprägungen vorhanden sind. Diese Vielfalt der Geschlechtsentwicklung wie auch der Geschlechtsmerkmale wird auch (körperliche) Variationen der Geschlechtsmerkmale genannt. Intergeschlechtliche Menschen können in ihrem äußerlichen (wie inneren) Erscheinungsbild (unter anderem hinsichtlich ihrer Chromosomen, Keimdrüsen, Hormone, Genitalien) als Mischung zwischen Weiblichem und Männlichen erscheinen. Bei deratigen Konstellationen wird innerhalb der Medizin der Begriff DSD (Disorders of sex development bzw. Differences of sex development) verwendet, im Deutschen „Störungen bzw. Differenzen der Geschlechtsmerkmale oder deren Entwicklung“, auch Intergeschlechtlichkeit genannt. Die betreffenden Menschen haben sehr unterschiedliche Selbstbezeichnungen. Die Variationen der Geschlechtsmerkmale umfassen noch weitere Formen der Vielfältigkeit, z.B. bei Hypospadie oder Adrenogenitalem Syndrom (AGS). Weiterführende Informationen bei dem Verein Intergeschlechtliche Menschen e.V. (IMeV). Wegen der Vermischungsgefahr mit Sexualität werden inzwischen die Begriffe Intersexualität und intersexuelle Menschen nicht mehr verwendet, es sei denn als Selbstbezeichnung durch inter Personen. Dies gilt auch für veraltete und oftmals als verletzend empfundene Begriffe wie Zwitter, Hermaphrodit, Zwischengeschlecht (Vertiefung s. Terminologie).

Vorhandene Geschlechtsoptionen in Luxemburg & der Großregion

*In Luxemburg ist eine Person mit ausländischer Nationalität ohne Geschlechtseintrag mit einem „I“ (für unbestimmtes Geschlecht [sexe indéterminé]) im RNPP gemeldet.

TERMINOLOGIE

Grundsätzlich ist zu bedenken, dass es eine Vielfalt von Begriffen gibt, die zur Beschreibung körpergeschlechtlicher Vielfalt verwendet werden. Die historisch ältesten Begriffe sind Intersexualität, Hermaphroditismus/Pseudohermaphroditismus. Sie wurden 2005 bei der Chicago-Konsensus-Konferenz durch den Begriff DSD (Disorders of Sex Development / Störungen der Geschlechtsentwicklung) ersetzt, auf den sich Mediziner_innen und Selbstvertretungsorganisationen geeinigt hatten. Damals wurde er als diskriminierungsfreie Bezeichnung eingeschätzt und ermöglichte erstmals eine differenzierende Klassifikation der unterschiedlichen Formen. Aus heutiger Sicht erscheint es als erstaunlich, dass ein Begriff wie „Störung“ als diskriminierungsfrei empfunden wurde. Derzeit werden in der Medizin, je nach Land, unterschiedliche Formulierungen verwendet. In Deutschland wird der Begriff „Varianten der Geschlechtsentwicklung“ (VdG) als pathologisierungsarm eingeschätzt und scheint sich mehr und mehr durchzusetzen. In Frankreich wird die Formulierung „Variationen der Genitalentwicklung“ verwendet. „Intergeschlechtlichkeit“, „inter“ oder „Intersex“ sind Begriffe, die noch heute eingesetzt werden. Von Selbstvertretungsorganisationen wird jedoch kritisiert, dass diese Begriffe eng verbunden sind mit der Pathologisierung von Menschen mit Variationen der Geschlechtsmerkmale und der oftmals damit einhergehenden Medikalisierung und Traumatisierung. Einige inter Personen verwenden den Begriff „Intersex“ politisch und betrachten ihn in Abgrenzung zur medizinischen Betrachtunsgweise im Sinne von DSD (Disorders of Sex Development), andere verwenden auch Begriffe wie „intergeschlechtliche Menschen“ oder „intersexuelle Menschen“. Daher erscheint ein sorgsamer Umgang mit den vorhandenen Begriffen geboten. In der Eigenverwendung zur individuellen Selbstbezeichung oder als politisches Statement von Erfahrungsexpert_innen ist auch die Verwendung veralteter oder pathologisierender Begriffe legitim. Diese sollten aber nicht durch Dritte, denen die entsprechende biographische Erfahrung fehlt, verwendet werden. Um auch Menschen mit anderen Variationen einzuschließen, die nicht dem DSD-Spektrum zugeordnet werden, wird auf dieser Website der Begriff „Variationen der Geschlechtsmerkmale“ verwendet. Hierzu gehören Menschen, die z.B. eine Hypospadie haben, welche seitens der Mediziner_innen oftmals nicht zu inter gezählt werden.

Über die Terminologie hinaus sind pathologisierende Konnotationen zu vermeiden. Dies umfaßt Begriffe wie „Störung“, „Anomalie“, „Fehlbildung“, „Missbildung“ etc. Eine wertschätzende und bewusst positiv konnotierende Sprache vermag dazu beizutragen, Eltern Ängste vor der Besonderheit ihres Kindes zu nehmen.

PRAXIS

Umgang mit schwangeren Frauen

Während der Schwangerschaft im Rahmen der Untersuchungen steht die Gesundheit des Kindes und seine Entwicklung im Vordergrund, aber nicht sein Geschlecht. Dies ist für die Hebamme völlig bedeutungslos. Daher kann es sich als sinnvoll erweisen, grundsätzlich vom Kind zu sprechen und nicht von Mädchen oder Jungen. Auch die Frage, „Was es denn wird?“, ist keine professionelle Fragestellung für den Hebammenberuf.

Ein mögliches Vorgehen bei der aufgeworfenen Frage findet sich in folgendem Film: Was wird es denn? (Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen* und junge Frauen* in Sachsen e.V. (LAG), Video, Dauer: 3:49min., inter, menschliche Vielfalt, sous-titré en FR, Iwwersetzung auf LU, subtitles in EN).

Der Hinweis, dass es nicht nur Mädchen und Jungen gibt, ist ebenfalls bedeutsam für Geburtsvorbereitungskurse.

Zunehmend kommt es vor, dass aufgrund erweiterter diagnostischer Möglichkeiten Intergeschlechtlichkeit bereits in der Schwangerschaft bekannt wird. In diesen Fällen ist es wichtig, dass Eltern kompetent (erklärend), umfassend und pathologisierungsfrei informiert werden und ihnen für sie ausreichend Reflektionszeit zur Verfügung gestellt wird, um sie davor zu bewahren, Entscheidungen zu treffen, die sie später möglicherweise bereuen. Das kann der Fall sein, wenn Eltern, die sich aufgrund der „Diagnose“ Intergeschlechtlichkeit für eine Abtreibung entschieden haben, erfahren, dass ihr Kind gesund gewesen ist. Peerberatung und das Mitgeben von Informationsmaterial von Selbstvertretungsorganen können dazu beitragen, dass Eltern vor einer derartigen Entscheidung die vielfältigen Möglichkeiten im Umgang mit einem intergeschlechtlichen Kind kennenlernen und aufgrund einer optimistischen Zukunftsperspektive eine Abtreibung nicht unbedingt als einzige Handlungsoption betrachten. Das Kennenlernen anderer Kinder mit Variationen der Geschlechtsmerkmale und deren Familien vermag die Sichtweise zu erweitern.

Umgang mit Eltern (nach der Geburt)

Unmittelbar nach der Geburt: Erstbetreuung des Kindes durch die Hebamme mit Abtrocknen. Danach wird das Kind der Mutter auf den Bauch gelegt, um einen direkten Haut-zu-Haut-Kontakt sicherzustellen. Dabei Beglückwunschen der Eltern. Das Kind verbleibt für etwa 1,5h-2h auf dem mütterlichen Bauch. Danach wird es im gleichen Raum durch die Hebamme untersucht (Erstuntersuchung mit Wiegen, Messen etc., kommentiert dies, meist in Anwesenheit der_s Partner_in). Kinderärztlich wird das Kind meist am Folgetag untersucht.

Bei Feststellung von Besonderheiten an den Geschlechtsmerkmalen wird das Kind zeitnah kinderärztlich untersucht. Dies erfolgt in der Regel am gleichen Tage. Ein medizinischer Notfall liegt meist nicht vor. Ausnahmen: z.B. Verschluss der Harnröhre, die operativ geöffnet werden muss.

Wenn die Hebamme Besonderheiten der Geschlechtsmerkmale erkennt, ist sie verpflichtet, diese Besonderheiten ebenfalls zu benennen. Dabei ist eine beschreibende, wertungsfreie und positiv konotierte Sprache zu verwenden. Medizinische Diagnosen sind einzig dem ärztlichen Dienst vorbehalten. Wichtig ist, die eigene Überraschung wie auch den möglicherweise damit verbundenen Gesichtsausdruck zu kontrollieren, Ausdrücke des Entsetzens zu vermeiden etc. Auch die Wortwahl spielt eine wesentliche Rolle in solchen Situationen. Für Eltern ist zum Aufbau einer positiven Bindung zu ihrem Kind wichtig, dass z.B. die Schönheit des Kindes benannt und anerkannt wird. Ferner besteht die Möglichkeit, von dem Kind zu sprechen, anstelle Begriffe wie Mädchen oder Junge zu verwenden.

Mögliches Vorgehen, wenn bei einem Kind Besonderheiten vorliegen: Den Eltern das Kind übergeben und ihnen die Möglichkeit geben, ihr Kind kennenzulernen – mit all‘ seinen Besonderheiten. Wenn sie dann feststellen, dass sie gar nicht erkennen können, ob es sich z.B. um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, kann die Hebamme antworten: „Oh, darauf habe ich gar nicht geachtet. Ja, natürlich kann das sein. Das ist durchaus möglich, aber keine Gefährdung für Ihr Kind.“ Stellen die Eltern weitere Fragen, kann die Hebamme auf Info-Material in Form von Broschüren und Internet-Seiten (s. unten) verweisen, damit sich die Eltern autonom in ihre Fragestellungen einarbeiten können. Wenn Eltern weitere Gespräche über ihre Sorgen und Ängste in Bezug auf die mögliche Intergeschlechtlichkeit ihres Kindes wünschen, sollten ihnen bereits in der Klinik die Vermittlung einer Familien- oder Peer-Beratung angeboten und entsprechende Kontakte wie auch Informationen zur Verfügung gestellt werden.

Eine gute Begleitung der Eltern wird dazu führen, dass sie ihr Kind ganzheitlich und nicht auf bestimmte Körperregionen reduziert wahrnehmen und mit dessen Besonderheit wertschätzend umgehen können.

Manchmal kann es passieren, dass nahe oder ferner stehende Personen versuchen, auf Entscheidungsprozesse der Eltern Einfluss zu nehmen, z.B. bzgl. der Namensgebung, der Erziehung oder sogar medizinischer Eingriffe. Dies führt oftmals zu zuzätzlichen Belastungen. Wichtig ist, Eltern gerade hinsichtlicher derartiger Situationen zu befähigen, sich Zeit zu nehmen/lassen, ihre Gefühle wahrzunehmen und zuzulassen (z.B. Verwirrung, Ängste) und sich auszutauschen, um ihren eigenen Weg zu finden. Angesichts der hohen Verantwortung der Eltern für ihr Kind ist Zeit ein wertvolles Instrument, um sich vor vorschnelle Entscheidungen für eine Operation zu schützen, die später möglicherweise bereuen.

Umgang mit inter Kindern und Kindern mit anderen Variationen der Geschlechtsmerkmale

Altersgerechte, offene und wertschätzende Kommunikation mit dem Kind über seine Besonderheit, um ihm einen selbstbestimmten Umgang mit seinem Körper zu ermöglichen. Dazu gehören das Wissen um die und Verstehen der eigenen Besonderheit wie auch Wertschätzung für den eigenen Körper. Dazu gehört auch, ihm die Sprache zu vermitteln, die eigenen Geschlechtsmerkmale zu benennen. Damit kann ein gesundes Selbstewusstsein aufgebaut werden, das eine Voraussetzung eine geschlechtliche Selbstbestimmung darstellt. Damit kann das Kind auch befähigt werden, selbst zu entscheiden, wer seinen im Genitalbereich anschaut und ggf. nein zu sagen, wenn es dies für unpassend erachtet.

Zudem sollten alle Geschlechtsoptionen (also auch Optionen über weiblich und männlich hinaus) gleichberechtigt zur Verfügung stehen und das Kind befähigt werden, sich hierzu zu positionieren (oder auch nicht). Damit geht einher, ihm entsprechende Konzepte wie auch das Vokabular zur Verfügung zu stellen. Wenn Kinder Geschlechterrollen ausprobieren möchte, kann dies problemlos zugelassen werden. Diese Wahlfreiheit ist ein Gewinn und nicht als Nachteil oder Defizit zu bewerten. Sich nicht entscheiden zu müssen oder zu wollen, sollte als gleichberechtigte Möglichkeit zur Verfügung stehen.

Umgang mit Geschwisterkindern

Wie innerhalb der Familie über das Thema Intergeschlechtlichkeit sprechen? Die älteren Kinder erfassen die Thematik. So kann es sein, dass ein drei- oder vierjähriges Geschwisterkind, das etwas von möglichen Operationen des intergeschlechtlichen Babys mitbekommt, diese Thematik in den Kindergarten trägt und dort thematisiert, insbesondere wenn Argumente abgewogen und darüber diskutiert wird. Auch die Intergeschlechtlichkeit des Babys kann durchaus zum Thema gemacht werden – einfach weil sich das Geschwisterkind damit beschäftigt.

Generell ist in Familien, in denen ein Kind eine Besonderheit, z.B. des Genitales, aufweist, über die viel gesprochen wird, darauf zu achten, dass die Geschwisterkinder ebenfalls Aufmerksamkeit und Sorge genießen und sich nicht zurückgesetzt fühlen. Ferner ist auch in diesem Zusammenhang auf die Sprache zu achten. Dies bedeutet, dass die Kommunikation pathologisierungsfrei und wertschätzend stattfindet. Auch sollten die Geschwisterkinder frühzeitig und altersgerecht in die Kommunikation eingebunden werden. Dies dient einerseits dazu, ihnen eine Auseinandersetzung mit der Besonderheit des Geschwisterkindes innerhalb der Familie zu ermöglichen, andererseits den älteren Geschwistern ein Vokabular zur Verfügung zu stellen, angemessen und liebevoll darüber zu sprechen.

Wer darf was wissen? Offene Kommunikation ist der Schlüssel für intakte Familienbeziehungen. „Familiengeheimnisse“, Verbergen und Tabuisierung führen am ehesten zu einer Störung der Geschwisterbeziehung wie auch zu anderen Familienangehörigen.

Beratungsangebote für Eltern: Bereits in den Geburtskliniken sollten den Eltern ein geschultes, interdisziplinäres Team (unter Einbeziehung von Psycholog_innen) zur Verfügung stehen, das die Mitteilung der vorliegenden Variation der Geschlechtsmerkmale vornimmt und erste Fragen der Eltern beantworten kann. Schon im Rahmen der Erstberatung sollte auf die Möglichkeit der Vermittlung einer Peerberatung durch Selsbtvertretungsorganisationen hingewiesen und entsprechendes Material mitgegeben werden. Für im weiteren Verlauf auftretenden Beratungsbedarfe stehen teilweise regional Beratungsstellen zur Verfügung.

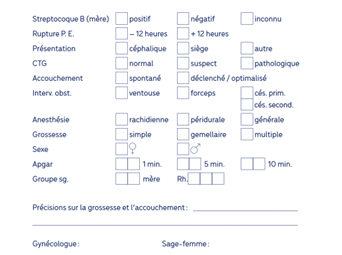

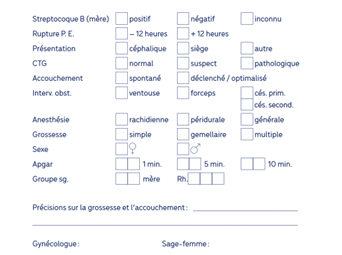

Carnet de santé de bébé in Luxemburg: Farbe nicht mehr geschlechtsbinär, der Inhalt leider schon.

Deutschland: Weitere Informationen können über Intergeschlechtliche Menschen e.V. erfragt werden unter: beratung@im-ev.de.

Luxemburg: Familljen-Center (inter@familljen-center.lu), Intersex & Transgender Luxembourg a.s.b.l. (itgl.contact@gmail.com).

RECHT

Code pénal Version consolidée au 8 mars 2024 (p. 96/97)

Art. 409bis. (L. du 20 juillet 2018)

(1) Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10 000 euros.

(2) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1 er sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros.

(3) Si la mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin a entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, les peines seront la réclusion de cinq à sept ans et une amende de 1 000 euros à 25 000 euros.

Si la mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou si elle a occasionné la mort, même sans intention de la donner, les peines seront la réclusion de sept à dix ans et une amende de 2 500 euros à 30 000 euros.

(4) L’infraction prévue au paragraphe 1 er est punie de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 1 000 euros à 25 000 euros :

- si l’infraction a été commise envers un mineur ;

- si l’infraction a été commise envers une personne dont la particulière vulnérabilité, due à sa situation administrative illégale ou précaire, à sa situation sociale précaire, à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

- si l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie.

(5) Les infractions visées au paragraphe 4 sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de 3 000 euros à 50 000 euros si elles ont entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel. Elles sont punies de la réclusion à vie et d’une amende de 5000 euros à 75 000 euros si l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime, par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou si l’infraction a causé la mort, même sans intention de la donner.

LITERATUR

Intergeschlechtliche Menschen e.V.: Publikationen

Jill ist anders (inter, Ursula Rosen, unter anderem auf DE, LU, FR, EN, ES) als E-Book

Was ist es denn? Intergeschlechtlichkeit / DSD. Ein Ratgeber für Hebammen / Geburtshelfer*innen (Intergeschlechtliche Menschen e.V. (Hg.), 36 S., pdf)

Wenn das Erscheinungsbild Ihres Kindes in kein Geschlecht zu passen scheint (2023, Eltern-Selbsthilfegruppe Interfamilien (Hg.), 39 S., zu beziehen über Intergeschlechtliche Menschen e.V., Leseprobe)

Neugeborenen-Screening. Fachinformation (2021, Universität Heidelberg, 24 S., pdf)

When your baby is born with genitals that look different… The first days (dsdfamilies.org, 12 p., pdf)

Wissen. Beratung. Selbsthilfe. Rechte. Wissen, Beratung, Selbsthilfe und Rechte für intergeschlechtlich geborene Menschen, ihre Familien und Angehörigen sowie ihr weiteres Umfeld (2022, Intergeschlechtliche Menschen e.V., 44 S., pdf); in leichter Sprache (2022, Intergeschlechtliche Menschen e.V., 84 S., pdf)

FILME

I Found Out I Was Intersex At 17. BORN DIFFERENT (8min.33)

Intersexion (2012, Grant Lahood, Trailer, 53min.)

Jill ist anders (2022, Animationsfilm von Luan Lamberty, 8min.53)

Von der Keimzelle zum Kind (2023, planet schule, WDR, Video verfügbar: bis 01.06.2027, 14min45, binär)

Tipp: Was wird es denn? (Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen* und junge Frauen* in Sachsen e.V. (LAG), Video, Dauer: 3:49min., inter, menschliche Vielfalt, sous-titré en FR, Iwwersetzung auf LU, subtitles in EN)

What happens during puberty if I’m intersex? (Planned Parenthood, 1min.30)

Weitere Link und Hinweise auf Material zu inter hier.

— — — — — FR — — — — —

INTRODUCTION | TERMINOLOGIE | PRATIQUE | DROIT | LITTÉRATURE | FILMS

INTRODUCTION – SAGES-FEMMES

Intersexuation

Le terme désigne des particularités biologiques lors du développement sexué ; les corps intersexes peuvent comporter des caractéristiques tant féminines que masculines et de ce fait présenter des similitudes avec le sexe féminin et le sexe masculin. Cela peut s’expliquer par des variations génétiques sur les chromosomes sexués ou sur d’autres chromosomes. Ces variations peuvent avoir pour conséquence des particularités dans l’anatomie des organes sexuels, dans le rapport proportionnel des hormones sexuelles ou dans l’expression des gonades. Cela peut concerner tant les caractéristiques sexuées primaires et secondaires et devenir visible à différents moments de la vie. Les caractéristiques sexuées du corps ne doivent pas nécessairement être complètement formées. Il suffit qu’une amorce d’expression des deux sexes soit présente. Cette diversité du développement génital et des caractéristiques sexuées porte aussi le nom de variations (corporelles) des caractéristiques sexuées. Les personnes intersexuées peuvent avoir un aspect extérieur (tout comme intérieur) (notamment concernant leurs chromosomes, gonades, organes génitaux) où se mélange le féminin et le masculin. De telles constellations sont qualifiées par la médecine de DSD (Disorders of sex development ou Differences of sex development), en allemand on parle de « troubles ou différences des caractéristiques sexuées ou de leur développement », aussi nommés « intersexuation ». Les personnes concernées se désignent elles-mêmes de façon très diverse. Les variations des caractéristiques sexuées englobent encore d’autres formes de diversité, par exemple l’hypospadie ou le syndrome adrénogénital (SAG). D’autres associations figurent sur le site d’Intergeschlechtliche Menschen e.V. („Personnes intersexuées, fédération enregistrée., IMeV). En raison du risque de confusion avec la sexualité, les termes « intersexualité » et « personnes intersexuelles » ne sont plus utilisés, sauf lorsque certaines personnes inter les utilisent pour se désigner elles-mêmes. Cela vaut aussi pour des termes souvent vécus comme blessants comme « bisexué_e », hermaphrodite. (Pour un approfondissement, voir la rubrique « Terminologie »).

Options de sexe disponibles au Luxembourg et dans la Grande Région.

* Au Luxembourg, une personne de nationalité étrangère sans mention de sexe est enregistrée avec un I (pour sexe « indéterminé) » au RNPP (registre national des personnes physiques).

TERMINOLOGIE

En principe, il convient de garder à l’esprit qu’il existe une multitude de termes utilisés pour décrire la diversité du sexe corporel. Les termes historiquement les plus anciens sont « intersexualité » et « hermaphrodisme/pseudohermaphrodisme ». En 2005, ils ont été remplacés par la notion de DSD (Disorders of Sex Development / « Troubles du développement sexuel »), sur laquelle les médecins et les organisations d’auto-représentation s’étaient mis d’accord. A l’époque, cette notion a été considérée comme non discriminatoire et a permis pour la première fois une classification différenciée des différentes constellations. Aujourd’hui, il paraît étonnant qu’un terme comme « trouble » ait été ressenti comme non discriminatoire. A l’heure actuelle, différentes formulations sont utilisées en médecine selon les pays. En Allemagne, la formulation « variantes du développement sexué » est considérée comme peu pathologisante et semble s’imposer de plus en plus. En France, c’est la formulation « variations du développement génital qui est utilisée. » « Intersexuation », « inter » ou « Intersex » sont des termes employés aujourd’hui encore. Cependant, ils sont critiqués par des organisations d’auto-représentation au motif qu’ils sont étroitement liés à la pathologisation des personnes avec des variations des caractéristiques sexuées et à la médicalisation et aux traumatismes qui y sont associés. Certaines personnes inter utilisent le terme « intersexe » politiquement, considérant qu’il s’oppose à la perspective médicale au sens des DSD (Disorders of Sex Development), d‘autres emploie des termes tels que « personnes intersexuées » ou « personnes intersexuelles ». Par conséquent, il semble nécessaire d’utiliser avec précaution les termes disponibles.

PRATIQUE

Relation avec les femmes enceintes

Pendant la grossesse, dans le cadre des examens pratiqués, c’est la santé de l’enfant et son développement qui sont au premier plan, mais pas son sexe. Celui-ci est totalement dénué d’importance pour la sage-femme. C’est pourquoi il peut s’avérer judicieux de parler par principe de l’enfant et non d’une fille ou d’un garçon. Même la question du sexe de l’enfant n’est pas une question professionnelle pour la profession de sage-femme.

On trouve une façon d’aborder cette question dans le film : Quel est son sexe ? (Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen* und junge Frauen* in Sachsen e.V. (LAG), vidéo, durée : 3:49 min., inter, diversité humaine, sous-titré, Iwwersetzung auf LU, subtitles in EN, DE mit Untertiteln).

De même, l’indication qu‘il n’existe pas que des filles et des garçons est importante pour les cours de préparation à la naissance.

Il est de plus en plus fréquent qu’en raison des possibilités élargies de diagnostic, l’intersexuation soit connue dès la grossesse. Dans ces cas, il est important que les parents soient informés de façon compétente (explicative), complète et sans pathologisation, qu’une durée de réflexion suffisante leur soit laissée pour éviter qu’ils prennent des décisions qu’ils pourraient regretter plus tard. Tel peut être le cas quand des parents ayant opté pour un avortement en raison du « diagnostic » de l’intersexuation apprennent que leur enfant était en bonne santé.

Le fait de consulter des pairs et de recevoir du matériel d’information d’organismes d’auto-représentation peut contribuer au fait que des parents placés devant une telle décision apprennent à connaître les multiples possibilités s’agissant d’un enfant intersexué et ne considèrent pas nécessairement l’avortement comme étant la seule option, en raison d’une perspective d’avenir optimiste. Faire la connaissance d’autres enfants avec des variations des caractéristiques sexuées et de leurs familles peut élargir la perspective.

Relation avec les parents (après la naissance)

Immédiatement après la naissance : premier soin à l’enfant par la sage-femme qui le sèche. Ensuite, l’enfant est posé sur le ventre de la mère, pour garantir un contact direct de peau à peau. Les parents sont félicités à ce moment. L’enfant reste environ 1,5h-2h sur le ventre de la mère. Ensuite, il est examiné dans la même salle par la sage-femme (premier examen avec la pesée, la prise des mesures, etc. ; la sage-femme fait des commentaires, le plus souvent en présence du/de la partenaire). L’enfant est examiné le lendemain par le/la pédiatre la plupart du temps.

Lorsque des particularités des caractéristiques sexuées sont constatées, l’enfant est examiné assez rapidement par le médecin, en général, le jour même. Dans la majorité des cas, ce n’est pas une urgence médicale. Il y a des exceptions : par exemple, fermeture de l’urètre, qui doit être ouvert par une opération.

Lorsque la sage-femme découvre des particularités des caractéristiques sexuées, elle est tenue de les nommer aussi. Pour cela, il convient d’utiliser un langage descriptif, dénué de jugement et connoté positivement. Les diagnostics médicaux sont du seul ressort du médecin. Il est important de contrôler sa propre surprise et l’expression de son visage qui peut y être associée, de ne pas exprimer de l’horreur, etc. Le choix des mots joue un rôle essentiel dans de telles situations. Pour que les parents créent un attachement positif avec leur enfant, il est important, par exemple, de nommer et reconnaître la beauté de l’enfant. En outre, il est possible de parler de l’enfant, au lieu d’utiliser les termes fille ou garçon.

Exemple d’interactions possibles lorsque l’enfant présente des particularités : remettre l’enfant aux parents et leur donner la possibilité de faire la connaissance de leur enfant – avec toutes ses particularités. Lorsque l’équipe médicale constate qu’elle ne peut pas dire, par exemple, qu’il s’agit d’une fille ou d’un garçon, la sage-femme peut répondre : « Oh je n’y ai pas fait attention. Oui, cela peut arriver naturellement. C’est possible, mais ce n’est pas un danger pour votre enfant. » Si les parents posent d’autres questions, la sage-femme peut renvoyer à du matériel d’information sous forme de brochures et de pages Internet (voir ci-dessous), pour que les parents puissent en apprendre plus de façon autonome sur leurs questions. Quand les parents souhaitent d’autres discussions sur leurs inquiétudes et peurs en ce qui concerne la possible intersexuation de leur enfant, il y a lieu, dès l’hôpital, de leur proposer de les mettre en relation avec une consultation pour familles ou entre pairs, et de leur fournir des contacts correspondants et des informations. Un bon accompagnement des parents permettra de faire en sorte qu’ils perçoivent leur enfant dans sa globalité sans le réduire à certaines régions corporelles et qu’ils puissent l’apprécier avec sa particularité. Parfois, il peut arriver que des personnes plus ou moins proches essaient d’influencer les processus de décision des parents, que ce soit pour le choix du prénom, l’éducation ou même des interventions médicales. Souvent, cela constitue un fardeau supplémentaire. L’important est de rendre les parents aptes, précisément dans de telles situations, à prendre/se laisser du temps pour percevoir et autoriser leurs sentiments (par ex. confusion, peurs) et pour discuter, afin de trouver leur propre chemin. En raison de la grande responsabilité des parents pour leur enfant, le temps est un instrument précieux pour se protéger de décisions hâtives en faveur d’une opération, qu’ils pourraient regretter plus tard.

…

Relations avec les enfants inter et les enfants présentant d’autres variations des caractéristiques sexuées

Communication adaptée à l’âge, ouverte et valorisante avec l’enfant sur sa particularité, afin de lui permettre de gérer son corps de manière autonome. Cela implique la connaissance et la compréhension de sa propre particularité ainsi que l’appréciation de son propre corps. Il s’agit également de lui transmettre le langage permettant de nommer ses propres caractéristiques sexuées. Cela permet de développer une conscience de soi saine, qui est une condition préalable à l’autodétermination sexuées. Cela permet également à l’enfant de décider lui-même qui regardera ses parties génitales et, le cas échéant, de dire non s’il estime que cela n’est pas approprié.

En outre, toutes les options de genre (y compris les options autres que le féminin et le masculin) devraient être disponibles sur un pied d’égalité et l’enfant devrait être en mesure de se positionner (ou non) à ce sujet. Cela implique de mettre à sa disposition les concepts et le vocabulaire correspondants. Si les enfants souhaitent expérimenter les rôles de genre, cela peut être autorisé sans problème. Cette liberté de choix est un atout et ne doit pas être considérée comme un inconvénient ou un déficit. Le fait de ne pas devoir ou vouloir choisir devrait être une possibilité tout aussi valable.

Relations avec les frères et sœurs

Comment aborder le sujet de l’intersexuation au sein de la famille ? Les enfants plus âgés comprennent le sujet. Ainsi, il se peut qu’un frère ou une sœur de trois ou quatre ans, qui a entendu parler d’éventuelles opérations du bébé intersexué, porte cette thématique à l’école maternelle et l’y aborde, en particulier lorsque les arguments sont pesés et discutés. De même, l’intersexuation du bébé peut tout à fait être un sujet de discussion – simplement parce que le frère ou la sœur s’en préoccupe.

De manière générale, dans les familles où un enfant présente une particularité, par exemple génitale, dont on parle beaucoup, il faut veiller à ce que les enfants de la fratrie bénéficient également d’attention et de sollicitude et ne se sentent pas délaissés. Dans ce contexte, il convient également d’être attentif_ve au langage. Cela signifie que la communication doit être exempte de toute pathologie et qu’elle doit être valorisée. Les frères et sœurs doivent également être impliqués dans la communication dès le début et de manière adaptée à leur âge. Cela sert d’une part à leur permettre de se confronter à la particularité de l’enfant de la fratrie au sein de la famille, et d’autre part à mettre à disposition des frères et sœurs plus âgés un vocabulaire pour en parler de manière appropriée et affectueuse.

Qui a le droit de savoir quoi ? Une communication ouverte est essentielle à l’intégrité des relations familiales. Les « secrets de famille », la dissimulation et les tabous sont les plus susceptibles de perturber les relations avec les frères et sœurs et les autres membres de la famille.

Offres d’accompagnement des parents : Une équipe interdisciplinaire formée (comprenant des psychologues) devrait être à la disposition des parents dans les maternités pour les informer des variations des caractéristiques sexuées et répondre à leurs premières questions. Lors de la première session, il convient d’évoquer la possibilité d’un accompagnement par les pairs par l’intermédiaire d’associations d’entraide et de fournir du matériel adapté. Des centres de consultation régionaux sont parfois disponibles pour répondre aux besoins ultérieurs.

Carnet de santé de bébé au Luxembourg : la couleur n’est plus binaire du point de vue du genre, le contenu l’est malheureusement.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Allemagne : d’autres information peuvent être demandées auprès d’Intergeschlechtliche Menschen e.V. à l’adresse suivante : beratung@im-ev.de (aussi en anglais).

Luxembourg : Familljen-Center (inter@familljen-center.lu), Intersex & Transgender Luxembourg a.s.b.l. (itgl.contact@gmail.com).

DROIT

| Code pénal Version consolidée au 8 mars 2024 (p. 96/97) Art. 409bis. (L. du 20 juillet 2018) (1) Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10 000 euros. (2) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1 er sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros. (3) Si la mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin a entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, les peines seront la réclusion de cinq à sept ans et une amende de 1 000 euros à 25 000 euros. Si la mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou si elle a occasionné la mort, même sans intention de la donner, les peines seront la réclusion de sept à dix ans et une amende de 2 500 euros à 30 000 euros. (4) L’infraction prévue au paragraphe 1 er est punie de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 1 000 euros à 25 000 euros : si l’infraction a été commise envers un mineur ; si l’infraction a été commise envers une personne dont la particulière vulnérabilité, due à sa situation administrative illégale ou précaire, à sa situation sociale précaire, à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ; si l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie. (5) Les infractions visées au paragraphe 4 sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de 3 000 euros à 50 000 euros si elles ont entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel. Elles sont punies de la réclusion à vie et d’une amende de 5000 euros à 75 000 euros si l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime, par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou si l’infraction a causé la mort, même sans intention de la donner. |

LITTÉRATURE

Jill est différente (livre pour enfants d’Ursula Rosen, disponible en e-book entre autres en AL, LU, EN, ES, 44 pages, à partir de la maternelle, intersexe) : Ce livre d’images permet d’expliquer aux enfants dès la maternelle et l’école primaire, en fonction de leur âge, qu’il existe plus de deux sexes et que ce n’est pas un problème si un enfant ne se laisse pas classer dans le schéma typique des sexes.

D’autres sources en français

FILMS

Film de base sur la diversité sexuée au niveau corporel sous-titré en différentes langues : Quel est son sexe ? (Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen* und junge Frauen* in Sachsen e.V. (LAG), Vidéo, durée : 3:50 min, inter, diversité humain) avec des sous-titres en français.

I Found Out I Was Intersex At 17. BORN DIFFERENT (8min.33)

Jill ist anders (2022, Animationsfilm von Luan Lamberty, AL, 8min.53)

What happens during puberty if I’m intersex? (Planned Parenthood, 1min.30)